- 2025年12月9日

- 161 view

AINEX(アイネックス)は怪しい投資商材?山形直樹、はたけ(畠中伸正)とは。口コミからも徹底検証

この記事でわかること AINEX(アイネックス)ってどんなサービス? どうしてAINEX(ア……

「メルカリで神オリパを見つけたけど、これ本当に当たり入ってるの?」

「BASEで個人オリパを買ってみたいけど、詐欺とか大丈夫?」

最近、トレカファンの間で話題になっているのが、個人が販売するオリパ(オリジナルパック)です。

ワクワク感がある一方で、「中身が全部ハズレだった」「当たりが入ってなかった」など、トラブル報告も急増しています。

一見すると店舗オリパと変わらない見た目ですが、封入率や当たりの管理が不透明なケースも多く、運が悪ければ詐欺まがいの取引に巻き込まれることもあります。

特にメルカリやBASEなどのフリマアプリでは、運営が抽選販売を禁止しているため、個人オリパは法的にもグレーゾーンに位置しているのが実情です。

結論から言うと、個人オリパは仕組み的にもリスクが高く、購入は避けた方が無難です。

誠実に運営している販売者もいますが、見分けるのはほぼ不可能です。

SNSで話題の神引き報告の多くは自作自演や演出の可能性もあり、冷静に見れば構造的に信用を担保できない販売形態です。

この記事では、個人オリパの仕組みや問題点、そしてなぜ安全に見極めることが難しいのかを解説します。

「メルカリのオリパって安全?」「買っても大丈夫?」と不安に感じている人は、購入前にぜひ読んでみてください。

メルカリやBASEなどで個人が販売するオリパの話題を目にすることが増えました。

トレカファンの間では「当たりがある」「数量限定」などの言葉が並び、人気を集めています。

まずは、そもそもオリパがどんな仕組みの商品なのかを整理しながら、個人販売の特徴や店舗との違いを見ていきましょう。

オリパは、販売者が所有するカードを複数のパックに分けて販売する「くじ形式の商品」です。中身の構成は販売者によって異なりますが、一般的には次のような特徴があります。

つまり、オリパとはすべてのパックが一定の価値を持っている商品ではなく、一部にだけ非常に高額なカードが入った一番くじのような構成です。購入者は、販売ページで公開されている当たりカードや封入数などの情報を参考にしながら、その「大当たり」を期待して購入します。

店舗が販売するオリパでは、当たりカードの一覧や封入率が明示されていることが多く、SNSでの開封報告も多いため、ある程度の透明性が保たれています。一方、個人が販売するオリパは、こうした情報が不十分な場合も多く、当たりの内容や全体構成が見えにくいのが実情です。

このように、オリパはカードを買う行為ではなく、「当たる可能性を買う」という仕組みで成り立っています。内容そのものに販売者の意図が反映されるため、販売元の信頼性がそのまま商品の安全性にも直結します。

ここ数年で、個人によるオリパ販売は一気に広がりました。その背景には、販売環境の変化とSNSを中心とした拡散力の高まりがあります。

フリマアプリや個人ECサービスの普及が大きなきっかけになりました。メルカリやBASEなどでは、特別な審査や登録なしで誰でも簡単に商品を販売できます。トレーディングカードのように小型で発送しやすい商品は個人販売との相性が良く、オリパのような少量構成の商品でも出品が容易です。

また、SNSの投稿もオリパ市場の拡大に寄与しています。X(旧Twitter)やYouTubeでは、オリパの開封動画や「神引き報告」と呼ばれる投稿が定期的に話題になります。特に画像や動画で当たりカードを見せる投稿は視覚的なインパクトが強く、興味を持った人が購入する機会も増えました。

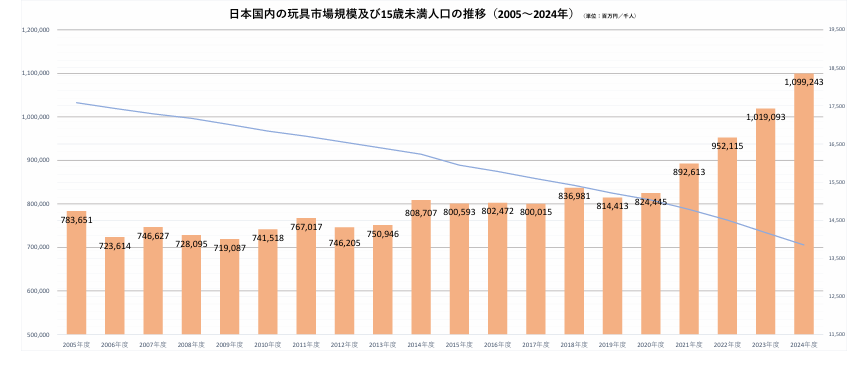

加えて、トレーディングカード市場全体の成長も無視できません。

国内の玩具市場は拡大基調で、2024年度は前年度比107.9%の1兆992億円と過去最高を更新。カテゴリ別ではカードゲーム分野が3,000億円規模に達し、成長のけん引役になりました。この背景が、在庫を組み合わせて販売する形式への注目を高め、個人のオリパ販売にも追い風となっています。

ポケモンカードやワンピースカードなどの人気シリーズでは、レアカードの価格が高騰しており、販売者にとっては在庫の組み合わせ次第で収益を生みやすい環境が整っています。オリパはその延長線上で、余剰在庫を活用できる販売手段として注目されました。

これらの背景から、個人オリパの販売は一気に広がりました。誰でも始められる販売形態である一方、品質や構成を保証するルールが存在しないため、後述するように信頼性の差が大きくなっています。

近年は、町中やショッピングモールでもオリパの自動販売機を見かけるようになりました。それだけオリパ文化が広く浸透し、特別に探さなくても日常の中で目に入る存在になってきています。

店舗オリパと個人オリパは、見た目こそ似ていますが、販売の仕組みや運営体制には大きな違いがあります。どちらも当たり付きのカードパックという点では同じですが、その裏側にある管理体制や責任の所在はまったく異なります。 特に、販売の透明性・トラブル時の対応・信頼性の3つは、購入者にとって重要な判断基準になります。以下に代表的な違いをまとめました。

このように、店舗オリパは法的ルールと組織的な管理体制のもとで販売されているのに対し、個人オリパは販売者の判断に大きく依存しています。

管理体制や補償が整っていない個人オリパの場合、トラブルが起きた際に自己解決が難しくなる傾向があります。

実際にSNS上でも、当たりカードの未封入や返金対応をめぐるトラブルが相次いでおり、Xでも注意喚起の投稿が目立ちます。

次の章では、そうした実例をもとに、個人オリパが危険と言われる理由を詳しく見ていきます。

店舗オリパも、すべてが完全に透明というわけではありません。ただし、店舗として看板を掲げて営業している以上、評判や信用を失うような不正は行いづらい環境にあります。一定のリスクはあっても、個人販売と比べると安心感は大きいといえます。

個人オリパの人気が高まる一方で、SNSや動画サイトではトラブル報告も後を絶ちません。

購入した商品が届かない、開封しても当たりが入っていない、封入内容が販売ページの説明と異なるなど、消費者トラブルに近いケースが多数報告されています。

ここでは、そうした危険と言われる理由を3つの側面から整理します。

最も多いのが、当たりカードが入っていない、または封入内容が説明と異なるケースです。

本来、販売ページには「当たり一覧」や「封入構成」が掲載されていますが、実際に届いたパックを開けると、そのカードが存在しない、あるいは同一カードが複数封入されているといった報告があります。

こうしたケースでは、販売者側の意図的な操作か単純な管理ミスかを証明することが難しく、購入者が不利益を受けても補償を受けられないことがほとんどです。

実際、YouTubeでは「驚愕の事実が発覚‼ここのオリパ完全にやってます」という動画で、14万円分を購入したにもかかわらず封入リストのカードが出てこない例が報告されています。

実際に購入しても、販売ページに記載された当たりカードが本当に封入されているかを購入者が確認する方法はありません。トラブルの多くは証拠が残らない構造から生まれています。公平に見ても、購入者が不利な立場であることは否めません。

もう一つのリスクは、購入後に問題が起きても返金や返品ができない点です。

フリマアプリでは個人間取引が原則のため、運営側がトラブルに介入できる範囲は限られています。

仮に「届かなかった」「説明と違った」と報告しても、販売者が応じない限り返金が成立しないケースが多く、事実上の泣き寝入りになることもあります。

Xでは「商品が届いていない」「連絡が取れない」といった報告が頻繁に投稿されており、発送証明や記録を残さない販売者がいる点も問題になっています。

また、YouTubeの「オリパ詐欺に1000倍返しをするために弁護士ユーチューバーに依頼」という動画では、被害者が弁護士に相談するまでに発展した事例も紹介されています。

個人オリパには、ワクワク感と同時にリスクも存在します。

安全に楽しむためには、購入前にいくつかの確認ポイントを押さえておくことが大切です。

ここでは、トラブルを避けるために知っておきたい基本的な視点を紹介します。

個人オリパを購入する際に最も重要なのは、「誰から買うか」を確認することです。

フリマアプリやSNSでは、匿名での出品が可能なため、販売者の実態が分かりにくいケースが少なくありません。

特に以下のような条件に当てはまる場合は注意が必要です。

販売者の信用は、過去の販売履歴や購入者からのフィードバックでしか判断できません。

取引実績のある店舗型アカウントや、長期間活動している個人コレクターからの購入を優先するのが安全です。

完全に避けるのが一番安全ですが、どうしても試すなら記録を残すことが大切です。後から状況を説明できるだけで、トラブル時の対応は大きく変わります。

個人オリパでは、「当たりカード一覧」「封入率」「残り在庫」などの情報開示が非常に重要です。

透明性が高い販売者であれば、封入構成を写真付きで明確に示しており、購入前に何がどのくらい入っているのかを判断できます。

逆に、以下のような販売ページには注意が必要です。

店舗販売のオリパでは一番くじのように残りの在庫状況が目で見てわかるように掲示されているものもあり、より安心感があります。

個人オリパは基本的にオンラインでのやり取りのため、そういう点を含めても店舗オリパの方が透明性が高いといえます。

結論から言うと、個人オリパは避けた方が無難です。

見た目は魅力的でも、封入内容や当たりカードの管理を第三者が確認できない仕組みのため、購入者が損をしても立証できない構造的なリスクがあります。

また、フリマアプリなどでは抽選販売そのものが規約上グレーゾーンに位置しており、トラブル時も補償が受けられないケースがほとんどです。

個人オリパをおすすめできない理由をまとめると以下の通りです。

個人オリパは、構造上どうしても販売者への信頼に依存してしまいます。

その信頼を裏付ける仕組みがない以上、購入者が不利にならないとは言い切れません。

個人的には、店舗や公式ショップのオリパで透明性を確かめながら楽しむ方が、結果的に長く安心して趣味を続けられると思います。

リスクを理解したうえで買わない勇気を持つことも、健全な楽しみ方の一つです。